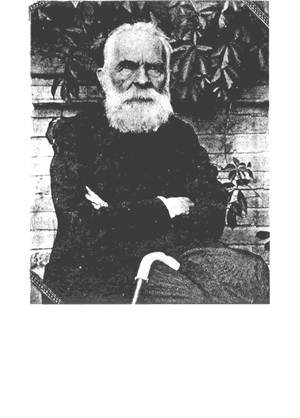

Исторический очерк Г.Е.Львов (1861-1925)

Краткая справка.

ЛЬВОВ ГЕОРГИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ (1861-1925) Родился в Дрездене. Рюрикович потомки князей Ярославских. Прародитель: Князь Лев Данилович Ярославский- Зубатый. Дворянский род происходит от литовского выходца МАРКА ДЕМИДОВИЧА, выехавшего на службу к великому князю Ивану Михайловичу Тверскому.

2. Краткая биография Г. Е. Львова.

Львов Георгий Евгеньевич - полит, деятель. Происходил из древнего княжеского рода. Окончил Поливановскую гимназию в Москве и юридический ф-т Московского ун-та. Успешно сочетал хозяйственную деятельность в своем имении с судебной в Тульском окружном суде. Относившийся с восторгом к АлександруII, Львов не принял реакционной политики АлександраIII. Находясь с 1891 в должности непременного члена губернского присутствия в Туле, Львов вступился за жестоко наказанных начальником крестьян, что привело его к разрыву с местными административными властями и выходу в отставку. Принял активное участие в земском движении и в 1900 был избран председателем Тульской земской управы. Львов стал широко известен во время русско-японской войны 1904 - 1905, когда он возглавил уполномоченных земских организаций по оказанию помощи раненым на полях сражений. В 1905 Львов был избран в 1 Гос. думу. Убежденный толстовец, Львов полагал, что главная человеческая задача - содействовать "постепенному обновлению общественного строя в целях устранения из него господства насилия и установления условий, благоприятных доброжелательному единству людей". Львов участвовал в борьбе с голодом, пытался оказать помощь переселенцам во время аграрной реформы П. А. Столыпина, ездил изучать переселенческое дело в Канаду и США. В 1913 Львов был избран городским головой Москвы, но его кандидатура была отклонена правительством. С началом первой мировой войны Львов, проявив себя как человек недюжинных организаторских способностей, возглавил Земский и Городской союзы, которые занимались оборудованием госпиталей и санитарных поездов, поставляли одежду и обувь для армии. После Февральской рев. 1917 Львов стал главой Временного правительства и министром внутренних дел. В условиях двоевластия, в распадающемся государстве попытка Львова реорганизовать органы местного самоуправления привела к ослаблению правительственного аппарата, не могла помешать аграрным беспорядкам, классовой розни, посягательствам против личности и делала самого Львов лишь символом "зачатой, но не рождённой власти". Когда в июле 1917 министры-социалисты опубликовали правительственную декларацию с обещанием объявить Россию республикой, созвать Учредительное собрание, приступить к разработке законов о земле и др., Львов заявил о своей отставке, полагая, что министры узурпировали права Учредительного собрания, а их выступление носит демагогический характер. Секретарь Львова записал его слова: "Я ушел потому, что мне ничего не оставалось делать. Для того чтобы спасти положение, надо было разогнать Советы и стрелять в народ. Я не мог этого сделать. А Керенский может". Львов удалился в Оптину пустынь. Узнав об Октябрьском перевороте, изменил фамилию и бежал в Тюмень, где в феврале. 1918 был арестован ЧК, но сумел бежать в Омск, а оттуда уехал в США, где безуспешно пытался получить оружие и деньги для белой армии. Львов переехал в Париж, где им было создано "Русское политическое совещание", пытавшееся стать центром "белого дела". Львов страдал от ностальгии, надеялся на скорое падение большевиков и оказывал помощь беженцам из России.

3.Родители князя Г. Е. Львова.

Князь Евгений Владимирович (5.101817-1896), отец Георгия Евгеньевича, был одним из благороднейших и культурнейших представителей сороковых годов 19 века. "Отец наш был человек европейской культуры, свободных взглядов, высокого духовного благородства и высокой морали", - так пишет о нем в своих воспоминаниях Г.Е. Львов. Родился князь Евгений Владимирович в 1818 году и провел детство в Хорошовке - подмосковном родовом имении. Образование князь заканчивал в училище путей сообщения. Но работа по специальности не тянула его к себе. Не окончив курса, князь уезжает в Гейдельбург и там, под руководством профессора Рейхенбаха, занимается ботаникой, к которой всегда чувствовал особой влечение. Дар зарисовки растений передался ему от отца и впоследствии он выступает с научно-популярными статьями по ботанике, сопровождая их талантливыми рисунками.

По возвращении из-за границы, князь пытался служить и получил место помощника инспектора кадетского корпуса. Но прослужил он недолго.

Разделял идеи славянофилов.

В конце сороковых он женился на Варваре Алексеевне Мосоловой, принадлежавшей к помещичьей семье Моршанского уезда Тамбовской губернии. "Мать наша была удивительной доброты женщина, готовая перенести, и действительно переносившая, всякие лишения для нас. Она была сильно глуха. Я не помню ее иначе. К старости глухота ее усилилась, но она не отчуждала ее от жизни. Она трепетала в постоянных заботах о нас" - так тепло о ней пишет в своих воспоминаниях Г.Е. Львов.

Мать Варвары Алексеевны рано покинула семью и проживала, по большей части, за границей. Жена князя Евгения Владимировича принята была на воспитание богатой родственницей Прасковьей Ивановной Раевской. Раевская, по словам С.Т. Аксакова, была женщина богатая, благочестивая и бездетная. Зимою жила она в Москве, а на лето выезжала в Поповку - небольшое имение Алексинского уезда Тульской губернии, которое после своей смерти и завещала своей воспитаннице.

Варвара Алексеевна вступает в наследство, уже будучи замужем за Е.В. Львовым.

Семья переезжает на жительство в прекрасную усадьбу. Е.В. Львов избирается Алексинским уездным предводителем дворянства.

В 1859 году в Алексине учреждается женское (Львовское) училище 2 разряда "Попечителями: Князем Евгением Владимировичем и Княгинею Варварою Алексеевною Львовыми, со внесением в казну Тульской гимназии 4 тыс. руб. сер., пожертвованных на благотворительные цели покойною Алексинскою помешицею Прасковьею Ивановною Раевскою. Сверх 200 р. сер., получаемых с этого капитала, на содержание училища ежегодно доставляется попечителями по 245 р. сер.

Публичная библиотека, существующая с 1861 года, помещается при уездном училище. Библиотека находится в заведовании штатного смотрителя уездного училища.

В состав библиотеки вошли книги фундаментальной библиотеки уездного училища, а также и пожертвования разными лицами. Сумма, необходимая на выписывание журналов и других периодических изданий, собрана была при основании библиотеки с жителей города и уезда, по подписке" (Календарь Тульской губернии на 1868 год. - Тула, 1868 .- С. 198-200).

Старшие сыновья приближались к учебному возрасту, а воспитательных заведений, удовлетворявших князя, в России он не видел. Как раз в это время один из его братьев перебрался с семьею в Дрезден. Дети его учились в немецких заведениях, и князь не мог нахвалиться заграничными порядками. Семья Евгения Владимировича соблазнилась открывавшимися перспективами и выехала в Дрезден. Здесь старшие сыновья поступили один в гимназию, другой - в реальное училище. В конце третьего года пребывания за границей Варвара Алексеевна родила ему четвертого сына - Георгия. Как только княгиня поправилась после родов, Евгений Владимирович перевез всю семью на родину. Вскоре, благодаря содействию министра Зеленого, князь получил место управляющего Палатой государственных имуществ в Туле. Семья поселилась в обширном особняке на Дворянской улице, в котором радушно принимала всю местную знать.

Князь Евгений Владимирович Львов, Княгиня Варвара Александровна

отец князя Г. Е. Львова. Львова, урождённая Мосолова,

мать князя Г. Е. Львова.

4. Детство. Село Поповка – из воспоминаний Г. Е. Львова.

Я родился в 1861 году, 21 октября в городе Дрездене но вскоре после моего рождения родители мои переехали в Россию, и все мое детство протекло в деревне в Тульской губернии, с которой связана и вся последующая моя жизнь. Село Поповка было колыбелью всей нашей семьи Небольшое в четыреста с не большим десятин земли, имение что пришло к нам со стороны матери от ее тетки Прасковьи Ивановны Раевской у которой она воспитывалась Прасковья Ивановна была богатая помещица жила всегда в Москве большим открытым домом, слыла меценаткой и устраивала себе в Поповке летнюю резиденцию Она имела в виду основать в ней женский монастырь, но не успела выполнить своего намерения. Строилась ею усадьба в начале 18 века. Дом деревянный, двухэтажный в десять больших комнат с большими окнами и дверями из такого отборного мелкослойного красного леса которого теперь и не сыскать — его возили за сто верст из Калужских засек — в стиле московского ампира. Перед ним на востоке был большой овальный газон по бокам которого стояли два чудных маленьких флигеля тоже в стиле ампир - с куполами и колоннами, а напротив дома, за газоном, большая белая каменная церковь, лёгкая, стройная, с каменной оградой — все постройки хорошего архитектора не помню его фамилии, кажется Жилярди, который строил Вознесенский женский монастырь в Московском Кремле, что стоит у Спасских ворот. По планировке и размерам усадьба не соответствовала имению. В ней было много широкобарского, а имение было в сущности мелкопоместным.

Поповка явилась для нас основным воспитательным фактором в течение всей нашей жизни. С землёй и деревней связано образование всего нашего мировоззрения, они определили весь наш жизненный путь. Я говорю мы — нас было у родителей пять детей. И все, не исключая и самих родителей, прошли в разных степенях это деревенское воспитание.

Семья наша принадлежала к высшей аристократии. Род князей Львовых один из немногих не иссякших родов, ведущих свое происхождение от Рюрика, кажетсяих всего семь, да остались ли теперь эти семь. Мы, дети, представляли в нем тридцать первое колено. В Российской родословной книге князя Долгорукова перечислены все наши предки. Многие из них сыграли крупную роль в истории России. Особо чтимым из них был благоверный князь Федор, удельный князь Ярославский, за свои заслуги по защите Ярославского княжества от татар. Так же как Св. Александр Невский ограждал север от ливонских князей, так Св. князь Федор ограждал восток от татарской Золотой орды. В ярославском соборе, построенном во имя его и его двоих сыновей, покоятся в раке его мощи. Разветвление рода князей Львовых связывает его с самыми родовитыми фамилиями в русской истории.

Отец наш был человек европейской культуры, свободных взглядов, высокого духовного благородства и высокой морали. Мудрый воспитатель, педагог, положивший все свои силы и средства, что называется до последнего, на наше воспитание и образование, он не был практическим человеком. В делах его преследовали неудачи, но он переживал их спокойно, не приходил в отчаяние, не сваливал никогда вину в понижении своего достатка на акт освобождения крестьян, никогда не жаловался и верил, что если ему удастся поставить нас, детей, на ноги для работы и вложить в нас основы морали, то мы не пропадем. В самые трудные времена, когда обсуждались на общих семейных советах дела, он всегда говорил, как няня в "Войне и мире" Толстого: "Ну, Бог даст, все образуется".

Мать наша была удивительной доброты женщина, готовая перенести, и действительно переносившая, всякие лишения для нас. Она была сильно глуха. Я не помню ее иначе. К старости глухота ее усилилась, но она не отчуждала ее от жизни. Она трепетала в постоянных заботах о нас.

Дети делились на три серии — двое старших братьев, Алексей и Владимир, и двое младших, Сергей и я, между этими сериями 10—12 лет разницы, и сестра Мария, моложе меня на четыре года. Старшие братья вкусили меньше от деревни и земли. Они родились за 10 лет до уничтожения крепостного права, первоначальное учение получили за границей и кончали его в России, когда были еще кое-какие средства, и ко времени нашего сознательного житья и работы в деревне поступили на государственную службу. Мы же, двое младших братьев и сестра, прошли жизненную школу в деревне, можно сказать, полностью. Нам достались в ней и детские годы и работа формировки новой жизни. Детские годы не лишены были сладости, годы юности не лишены были горечи, но мы увлекались творческой работой, которая доставляла нам и много утешения. Мы вытерпели многие тяжелые годы, когда на столе не появлялось ничего, кроме ржаного хлеба, картошек и щей из сушеных карасей, наловленных вершей в пруду, когда мы выбивались из сил для уплаты долгов и маломальского хозяйственного обзаведения. Все долги по большей части были, что называется долгами совести, не оформленные.

Помню, каким всякий раз событием был приезд хохла с вырученными от продажи участков деньгами. Помню даже, как раскладывались на столе деньги и считались кучки серебра. Это действительно бывало крупным событием. В доме менялось настроение. Какая-то часть этих денег всегда шла на облегчение текущей жизни, но главное — деньги эти освобождали от гнетущих долгов. Эти моменты оживления в доме незабываемы.

Все наше детство протекло в Поповке в дружественной и благожелательной атмосфере. Отец основательно считал ее основным условием нашего воспитания. Он сам создавал ее своей жизнью, своим отношением к людям. Не помню, чтобы он сердился на кого-либо. Со всеми он был ласков и добр. Ко всем относился с равным вниманием. К нему ходили за советом и за помощью со всех концов. За отсутствием в то время земской медицины он лечил и помогал, как мог, в болезнях. Всегда сенцы за кухней были полны народом — целыми днями он возился с ним.

Я не помню ни одной ссоры в доме или в усадьбе. Тон у нас был такой, что все боялись отца из уважения к нему, а он относился с равным уважением ко всем, без различия в положении, чувствовалось, что он уважал не положение, а человека. Никогда он никому не приказывал, а всегда всех просил. У него были острые карие глаза, удивительно добрые и проникновенные. Не только свои близкие, но и не знавшие его близко и даже дворяне, закоренелые крепостники, сторонившиеся от него и называвшие его за либеральные взгляды и вольнодумство вольтерианцем, уважали его и считались с его мнением. Репутация его как человека, стоявшего выше общего уровня, была твердо установленная, незыблемая. Духовной культурой он был далеко впереди своего века. Он был камертоном окружающей его жизни, и мы жили и дышали мягкой, "желанной" атмосферой. Всю жизнь отец был для меня каким-то внутренним критерием дозволенного и недозволенного, что было можно и чего нельзя. Он был проверочным инструментом, который давал самые точные измерения в духовной и моральной области.

Атмосфера желанности и дружественных отношений, созданная вокругнас отцом, была, в сущности, более ценным капиталом, чем денежный, которого ему не удалось дать детям. Она помогла нам в дальнейшей жизненной борьбе, в хозяйственной работе и наставила нас на правильный путь. Деньги повернули бы нас в другую сторону, они не обогатили бы нас ни опытом, который мы приобрели в работе, ни тем жизнепониманием, который она дала нам.

За эти детские годы в Поповке произошло у нас несколько крупных событий, которые широко раздвинули рамки нашей жизни и поставили передо мной вопросы о Боге, жизни и смерти. В первый же год по переезде из Тулы родилась сестра Маня. Отчетливо помню крестины ее в кабинете отца, как батюшка окунал ее в воду в медной, высокой купели и, когда служба кончилась, поздравил нас с сестричкой. Года два спустя скончалась Баба Софи, София Николаевна Молчанова, родная сестра матери нашей матери Прасковьи Николаевны Мосоловой.

Родная бабушка была невероятного характера и беспокойного нрава. Она была что теперь называется истеричкой, неврастеничкой. Про нее рассказывали, что она дедушку нашего била палками. Иван Никитин рассказывал, как сам видел, что она на балконе чуть не убила его стулом и выгнала из дому. Она бросила своих детей — сына Федора и дочь Варвару. Вот маленькую Варю, нашу мать, и приняла на воспитание ее тетушка Прасковья Ивановна Раевская, а бабушка София Николаевна, девица, посвятила себя целиком своей племяннице, смотрела на нее как на свою дочь, и когда отец женился, она перешла жить в дом к нему.

Бабушка Прасковья Николаевна, будучи кругом виноватой перед своими детьми, не могла простить сестре, что она присвоила себе право матери, и отцу, что он принял к себе жить Софию Николаевну. Сама она жила всегда за границей, большей частью в Париже, и оттуда терзала письмами отца, требуя денег. Письма её — их накопилось целые стопы, полные упрёков, претензий и обвинений, были всегда мучением, мама плакала, отец мучился, но высылал без конца денег, что и служило одной из причин накопления долгов. Бабушка колесила по всей Европе, ненавидела Россию, как варварскую страну, и не хотела возвращаться в нее.

Баба Софи очень любила огород и проводила там много часов, наблюдая за работами. Однажды она стала выдергивать из грядки не то хрен, не то редьку, сделала слишком большое усилие, корень оборвался, она упала навзничь, и у нее сделался заворот кишок. Она очень мучилась, посылала в Тулу за доктором Снегиревым, который привез с собою специальную машину (она до последнего времени была наверху, в кладовой). Он не помог, и бабушка скончалась. Это была первая смерть и похороны в доме. Обедню служили три священника. Отец Терентий сказал прочувствованное слово, которое всех растрогало. На похоронах был весь приход, который угощали после обедни. Был поставлен против рабочей длинный стол, за которым обедали, сменяясь партия за партией. В доме у нас тоже был большой обед со всем священством и гостями. Бабушка была очень усердная до церкви, лучшие богатые ризы были её работы. Она всегда занималась чисткой образов и подсвечников.

Особенно потрясающим было событие, происшедшее, кажется, года за два до переезда в Москву. Это было весной. Снег уже сошел, прошла и полая вода, но дороги еще не просохли, не накатаны. Мы ждали брата Владимира из Москвы. За ним послали в Тулу коляску четверней. Поехал Федор Логачев как самый надежный человек. Был сильный дождик, и на другой день, когда мы ждали Володю, он не приехал. На следующий день была чудная погода. Утром мы выходили на двор и встретили Артема старосту, который прошел быстрыми шагами по коридору в кабинет папа, и мы слышали, как, войдя в дверь, он сказал: "У нас несчастье". Дверь закрылась, и в чем дело, мы не узнали. Ляенес уселся на балконе правого флигеля, а мы стали искать по газону и выкапывать корни только что тронувшегося цикория, одуванчика. Вдруг папа позвал домой Ляенеса. Выходя из дому вместе с Артемом,онкрикнул нам, чтобы мы никуда не уходили, что он скоро вернется. Он пошел с Артемом на скотный двор, и мы увидели, как он поехал на прошпекты верхом. Мы догадались, что что-то случилось, пошли домой, но папа послал нас опять на двор. Нас забыли, и мы, чувствуя что-то недоброе, шептались в догадках и ждали с тревогой, чтобы кто-нибудь сказал нам, куда поехал Ляенес. За завтраком папа сказал, что он просил Ляенеса съездить в Першино. Во второй половине дня только он вернулся, и тогда все разъяснилось.

Артем пришел сказать отцу, что, возвращаясь из Тулы, Федор Догачев подъехал к першинскому мосту через Упу, мост оказался залитым водою, он направил лошадей на мост, наугад, не попал на мост, а мимо. Лошадей и коляску утянуло водою, а Федор по лошадям как-то выбрался на берег и еле живой сидит в кабаке, и неизвестно, был ли в коляске Владимир Евгеньевич. Рассказ через людей со слов пьяного Федора был такой сбивчивый, что отец послал сейчас же Ляенеса узнать точно от Федора Логачева: вез он или нет Володю. Можно представить себе состояние отца, который в ожидании верных известий никому не сказал ничего. Ляенес допросил Федора, он не был пьян, только передрог в холодной воде и, отогревшись, обстоятельно рассказал, что брат Владимир не приезжал из Москвы, и, прождав несколько поездов, он решил, что дольше ждать нечего и поехал домой с вещами, которые было поручено ему привезти из Тулы. Проехал он в Тулу хорошо, а, как это часто бывает при спаде воды, ночью от дождя случился паводок, и когда он возвращался, мост оказался затопленным. Мост был низкий, без перил, на его краях был только навален камень, чтобы его не снесло водою. Федор попал на мост, но пристяжная оступилась и попала за край моста в воду и утянула за собою всю четверню, сам он успел соскочить с козел, скинув кафтан, и выбраться по лошадям и вплавь на берег. К вечеру явился и сам Федор, который пришел в себя и подтвердил, что Владимир Евгеньевич не приезжал из Москвы. Через два дня он приехал на ямских. Через неделю и лошадей и коляску вытащили из воды мужики в Павшине, куда всю четверню притащило водой в запряжке. Все вещи в коляске оказались целы, среди них и был как раз ясеневый шкапчик для Мани к ее именинам, он и стал для нас историческим. Волнения, пережитые за это время, были, конечно, ужасные. Конечно, если бы брат Владимир был в коляске, он погиб бы. Федор соскочил с козел и спасся, а из глубокого сидения в коляске из-под кожаного фартука выскочить было бы нельзя.

Мне было десять лет, когда мы осенью 71-го года выехали из Поповки. Таинственными нитями душа была уже срощена с глубинами русского. Корни мои переплетались с корнями народной жизни. Штамб уже вытянулся - "Формуй жизнь крону как хочешь, штамба уже не переформируешь". Пикировка на десятом году жизни, пересадка с полевой земли в белокаменную Москву, как в песне поется, "диким камнем выстланную, желтым песком сыпанную", не могла уже изменить сердцевину. Всегда поминаю с благодарностью родителей за то, что выдержали они нас до юности в деревне, что там на вольном просторе первые корешки напитала мать российская земля.

- Когда нас повели к Янчину в Поливановскуго гимназию, которая помещалась в доме Заливского в Всеволожском переулке, там меня смутил толстый господин, кажется актер, Рубцов. Узнав из рассказов братьев, что я обладаю талантом звукоподражания, он встал, подошел к окну и стал платком ловить на стекле пчелу и так искусно жужжал, что я был уверен, что взаправду ловит пчелу. Я не мог так жужжать, и это было обидно и досадно.

У Янчина нас слегка проэкзаменовали и приняли обоих во 2-й класс. Я был слишком мал для 2-го класса, мне было всего десять лет, но приняли меня в него, чтобы не раздружать первое время с братом, с расчетом задержать меня на лишний год в одном из следующих классов. Так и сделали. В 3-м меня оставили на второй год, а брата перевели в 4-й. Но я догнал его. В 5-м он провалился на переходных экзаменах в 6-й. Два года мы провели вместе в 5-м и 6-м классах,но на экзаменах в 7-й провалился я. Родители не смогли больше продолжать жить в Москве — это было выше средств, и они остались с сестрой в Поповке. Тогда брат решил бросить гимназию и заняться хозяйством и семейными делами, так как ясно было, что отцу с ними не справиться. Меня отдали в пансион Янчина, в котором я и пробыл 3 года, оставаясь один без семьи.

Гимназия, ведь это завод моря людского, вечно волнующегося. Большие волны открытого моря, правда, не достигают ее, но она живет его приливами и отливами. Откатывается одна волна, прикатывается на ее место новая. Вода текучая; это не земля, в ней не укоренишься. Приедешь на лето в Поповку — там все на старом месте, на своем корню стоит: и старые березы, и коренастые дубы, и коренастые мужики, каждый на своей ниве работает, и Димитрия Евтеева и Ивана Сафонова на той же полосе встретишь, померли Димитрий Евтеев и Иван Сафонов — их сыновья по тем же бороздам ходят. А вернешься в город, в гимназию, там все переменилось, прошлогодняя волна откатилась, новая накатилась. Все под тобою зыблется, течет, и некуда корней пустить. Со мной из второго класса до восьмого дошел только один ученик, двое меня перегнали, а все остальные растеклись в разные стороны, так и не кончили гимназии, и никого из них я потом в жизни так и не встретил. А за восемь классов сколько было прибоя и отбоя таких волн.

Пока я был в младших классах, у меня было только два товарища, более или менее близких по настроению, оба старше меня по классу, но тем не менее мы нашли друг друга. В их прошлом, наклонностях и вкусах было кое-что общее со мной. Сатин, у которого в Пензенской губернии была своя Поповка, которую он страстно любил, и мы рассказывали друг другу каждый о своей. Но он был в гимназии недолго, дружба наша была очень мимолетна. Также мимолетна была и другая дружба — с Александровым. Он был сын ямщика из Ярославля, содержателя ямского двора. Это был настоящий мужик, похожий на Пашу, добродушный, здорово пел народные песни и "пронзительные" романсы и был необыкновенной силы. Он не кичился ею, не форсил, как Сухарев, хотя был несравненно сильнее его. Однажды Сухарев был привлечен к ответу за то, что сломал гимназический шест. Учитель гимназии Павлов не поверил, что он сломал его нечаянно, пробуя свою силу, одной рукой, и усмотрел в этой поломке злую волю. В доказательство того, как легко можно сломать шест, Александров продемонстрировал свою силу. Кулаком без размаха он отбил три палки на гимназической лестнице. Никто не поверил бы, что их можно отломить сухими ударами кулака, если бы это / не было сделано на глазах у всех.

Между тем гимназия отнимала все силы и все время, читать было некогда. И в третьем и особенно в шестом классе я застрял исключительно от того, что стал читать, отнимая время от приготовления всегда непосильных уроков. Латинская и греческая грамматики прекрасно исполняли задание толстовской программы. Всякая попытка выбиться из-под их гнета жестоко наказывалась. Зачитал в 3-м классе, провалился на экзаменах, потерял год, добрался до 6-го класса почти без чтения, в 6-м не вытерпел, зачитал запоем русских классиков и провалился, потерял другой, но к этому времени у учеников и некоторых учителей выработались методы обходного движения против натиска классической программы, которыми достигались и формальное удовлетворение ее требований и удовлетворение духовных запросов юношества.

Средняя молодежь, протестовавшая в душе против "классического" гнета, выбиралась на жизненную дорогу, первые же ученики, ретивые и пунктуальные исполнители толстовской программы, были настоящими ее жертвами. Тут же на глазах, в гимназии, они превращались в будущих образцовых чиновников. Выслуживались перед учителями и обращались в сухостой, не годный на дело. Все живое в них вытравливалось. Беда усугублялась еще провалами на переходных экзаменах.

Оба мы с трудом одолевали древние языки, т. е. не языки, а их грамматики, проваливались на экзаменах, и надо было держать переэкзаменовки осенью. Это было одно отчаяние. Все лето отравлялось. Вместо свободы и отдыха — репетиторы и уроки. Это было какое-то преследование, и в Поповке не уйдешь от них, да и саму Поповку они портили. Первое лето был репетитором Тарабаника — хохол, добродушный и ленивый, второе Цветков — Александр Евгеньевич, третье чех, не помню фамилию, четвертое Гиппиус, впоследствии небезызвестный детский врач в Москве. Один Цветков по человечески понял, что мучить нас лето грамматиками нелепо, все же остальные репетиторы мучили нас не за страх, а за совесть, не считаясь ни с чем. Цветков был один из любимых студентов Цингера, профессора математики и ботаники. Цингер поручил своим студентам, где бы они ни были за это лето, собирать гербарии. Цветков увлекся этой задачей и привлек к делу нас. Отец как ботаник очень поощрял это. В поисках редких растений делали экскурсии, одну большую сделали на берега Оки. Это была чудесная прогулка, давшая блестящие результаты. Мы нашли в близ Оки какие-то редкие растения, не соответствующие флоре средней полосы России, Цингер, когда Цветков привез ему наш гербарий, пришел в восторг и приезжал к папа благодарить за наши удачные находки. Мы были страшно горды.

Выход брата Сергея из гимназии и мое поступление в пансион Янчина ставили передо мною определенные задачи. Надо было заняться самообразованием, обойти препятствия, которые ставила этому гимназия, получить диплом, выполнить долг семейный, помочь брату и самому стать на ноги.

С шестого класса завязались и более близкие отношения с некоторыми из товарищей одноклассников. Образовался кружок, который не рассыпался и после гимназии, в университете: Трескин, Лопатин, два брата Олсуфьевы. Все они были в дружеских отношениях с Толстым, и так как моя семья издавна была знакома с Толстыми, то мне легко было присоединиться к ним. С Трескиным дружба началась еще раньше 6-го класса. Он жил с нами наискосок с угла на угол, на перекрестке Дурновского и Трубниковского переулка. Наш дом Юрьевой, потом Баумгартен, увековечен Поленовым, который тоже жил в нем, в его картине "Бабушкин сад". Старушка — это Юрьева, а ведет ее под руку замужняя дочь ее Баумгартен. Угловое окно — это окно моей комнаты. Другое окно мое выходило в Трубниковский переулок, и Трескии влезал всегда ко мне в комнату через это окно. Мы оба читали тогда "Войну и мир". Это был не только новый мир, это было объяснение всего окружающего прошлого и настоящего и будущего. Это было как толковое Евангелие — толковое бытописание. Изображение жизни в нем живее самой действительной жизни. К действительной надо подходить, разбираться в ней, постигать ее, а тут сама жизнь подходит к тебе, перед тобою, как сочный луг с пестрыми цветами, и так захватывает, что живешь ею целиком, всем существом; сердце ширится, бьется и слезы льются сильнее, чем в переживаниях своей собственной жизни. Несравненная художественность и правдивость творения Толстого сразу заполнила пробелы понимания жизни, задернутой пеленой всяких условностей и заглушенной творением другого Толстого, программой классической гимназии. Это был своего рода выход из душного помещения на вольный простор, в чистое поле, которое сходилось межа с межой со своим, поповским полем. Трескин был страстный любитель поэзии. Он знал наизусть чуть ли не всего Пушкина, Лермонтова, А. Толстого, Майкова, Фета, Хомякова, Тютчева и т. д. Память у него была изумительная. Он был в гимназии на плохом счету, учился плохо, но его выручала память. Был необыкновенно жизнерадостен и вместе с тем легкомыслен, но мне он давал много своей живостью, увлечениями и своей искренней дружбой ко мне. Я был конфидентом всех его увлечений и романов. После университета я с ним переписывался, но виделся только два—три раза. Судьба занесла его на службу в Прибалтийский край, где он женился, и только во время войны добился перевода своего в Москву, куда прибыл уже с большой семьей.

Дольше всех длились близкие отношения с Лопатиным. Мы служили вместе в Туле, в Москве, а затем, хотя пути наши разошлись, мы жили и работали одновременно в Москве и часто видались. Семья Лопатиных принадлежала к высшей московской интеллектуальной среде, жившей традициями 60-х годов, проникнутой духом эпохи освободительных реформ Александра П.

Из-за сложного финансового положения семьи Львовых он вместе с братом, князем Сергеем Евгеньевичем Львовым, в начале 1880-х гг. занялся предпринимательством, превратил имение в с. Поповка Алексинского уезда Тульской губернии в высокопродуктивное хозяйство (на полученные доходы братья Львовы провели водопровод, открыли лавку, построили новое здание школы и дома для крестьян).

Разнообразного жизненного материала набиралось все больше и больше. Соответственно расширялось и жизнепонимание. Оно складывалось и росло уже не на одной только поповской почве. Жизнь сеяла семена, которых в поповских закромах и в заводе не было.

5. Студенческие годы.

По окончании Поливановской гимназии в Москве в 1881 году Г.Е. Львов поступил на юридический факультет Московского университета. Окончив в 1885 году университет, Г.Е. Львов поселился в Поповке, совмещал хозяйственную деятельность со службой в Тульском губернском по крестьянским делам.

6.Л.Н. Толстой и Львовы.

Весной 1865г. Львовы познакомились с Толстыми. Лев Николаевич и Софья Андреевна сразу обратили внимание, насколько лучше воспитаны дети Львовых, чем их собственные - Сережа и Таня. Именно бонна Львовых англичанка Дженни Терсей рекомендовала Толстым нанять для воспитания детей свою сестру Анну Терсей, ставшую потом всеобщей любимицей в семье писателя. Постепенно обычное светское знакомство переросло в дружбу. Сохранилось лишь два письма из переписки Л.Толстого с кн. Е.В. Львовым. Первое очень короткое письмо датировано 1865г. В нем "сиятельный граф" пишет "любезному князю" об …японских поросятах. Видимо, в то время оба столбовых дворянина сильно были увлечены хозяйством. По интонации письмо очень теплое, пожалуй, даже нежное. Явственно чувствуется искренняя симпатия Толстого к своему корреспонденту. Замечательна последняя строка того послания: "Что же вы меня не зовете к себе? А я все-таки приеду ". И Лев Николаевич привел в исполнение свою "угрозу". Правда, он не приехал, а… пришел, пришел охотой из Ясной Поляны в Поповку, "отмахав" 35 верст. Львовы в свою очередь делали ответные визиты в Ясную Поляну. Софья Андреевна записала 10 августа 1866г. в своем дневнике: "В гостях был кн. Е.В. Львов, симпатичный такой".

Второе письмо Толстого к кн. Е.В. Львову датировано 29 февраля 1876г. Оно является ответом на неизвестное письмо князя, написанное им после ознакомления с "Русскими книгами для чтения Толстого", вышедшими в ноябре 1875г. Толстой пишет: "Вы прочли и оценили потому, что вы сами пишете и хотите писать, и потому, что у вас есть вкус и чутье…".

В 1890 году сам Г.Е. Львов, уже живущий в Поповке и занимающийся земскими делами, неоднократно встречается с Л.Н. Толстым, обсуждал с ним планы организации помощи голодающим, устройства детских приютов и пр.

7. Земская деятельность Г. Е. Львова.

В 1891 г. Львов вступил в должность непременного члена губернского присутствия в Туле, занимавшегося кассационными делами по судебным решениям уездных съездов земских начальников.

В 1900 гЛьвов избирается уже па пост председателя Тульской земской управы..

Львов попытался примирить земцев-«общественников» с окружением тульского губернатора. Однако инициатива Львова по благоустройству губернии неожиданно встретила недоброжелательное отношение со стороны довольно сильной группировки помещиков, считавших «революционерами» даже земских статистиков, которые собирали сведения об экономической жизни губернии.

В 1904 г. в связи с русско-японской войной, Львову удается получить аудиенцию у царя и его согласие на оказание земством помощи русский воинам. В итоге возрос и авторитет Львова как политического деятеля.

5 мая 1904 г. в Маньчжурию выехали 360 уполномоченных от земских организаций во главе с Г. Е. Львовым. Газеты сообщали, что с помощью земского отряда на полях сражений созданы передвижные пункты медицинской помощи и кухни для солдат, что сам Львов участвует в боях, а иногда даже берет на себя командирские функции. В конце 1904 г. Львов возвратился в Москву героем. В это время в Туле началось формирование одного из отделов будущего Союза освобождения. Львову было предложено вступить в число его членов. Он принял приглашение, но остался довольно безразличным к программе новой организации.

В июле 1905 г. Львов активно участвовал в съезде земских и городских деятелей, принявших в обстановке подъема революции обращение к народу и специальную резолюцию по поводу проекта создания законосовещательной Государственной думы.

Когда Львов возвратился в Тулу, чтобы участвовать в выборах в I Государственную думу, он был обвинен в «левых» - взглядах. Губернатор А. А. Хвостов, а также небезызвестный В. А. Бобринский упрекали Львова за превышение полномочий, данных ему тульским губернским земством. Тем не менее Г. Е. Львов был избран в Думу от блокировавшихся на выборах группировок тульских кадетов и октябристов. Став депутатом Думы, Г. Е. Львов как-то стушевался. Он практически не выступал, довольно равнодушно относился к думским прениям, но тем не менее пользовался при